L'Olimpiade maledetta: Episodio 4

🇩🇪 Berlino 1936: -20 giorni alla maratona Olimpica di Parigi 2024. Da qui alla gara raccontiamo le maratone olimpiche più iconiche, e le storie incredibili di atleti e paesi ospitanti

La Storia non è una questione di coincidenze, no.

La Storia è un immenso sistema di vasi comunicanti, dove tutto scorre dentro al tutto e non sai mai chi (o cosa) ti potrebbe succedere di incontrare: nel tempo, come nello spazio; nelle grandi vicende dell’umanità, come nelle situazioni più banali della nostra esistenza particolare e francamente insignificante.

Tipo al cinema. Ora che è caldo e le sale arrotondano gli incassi sopperendo alla sterile proposta cinematografica estiva con pellicole di successo dal passato, decidi che, per evitare di startene sempre a casa a sviluppare licheni sulla schiena schiacciata contro il divano, potrebbe essere una buona idea andarsene al cinema a godersi due ore di aria condizionata e un buon film. Così ti compri un biglietto per, che so, Bastardi Senza Gloria - caspita, se avevi voglia di rividertelo! Mentre la sala desolata se la ride quando Brad Pitt stenta il suo italiano impacciato (anche se Brad Pitt non può essere impacciato per definizione), ti accorgi che il tizio che se la sta ridendo sotto i baffi due posti più in là faceva le medie con te - ecco dove lo avevi già visto.

Che ci fa proprio quello, a metà luglio, nella sala deserta di un cinema dell’entroterra padano? Com’è piccolo il mondo! La risatina per Brad Pitt si stempera; al tizio lanci un cenno con il capo - se va bene - non è manco detto che nella penombra ti riconosca, anzi, magari lo hai fatto pure spaventare. Poi silenzio.

Ecco, l’1 agosto 1936 i gerarchi nazisti invitati a partecipare alla cerimonia inaugurale dei fastosi giochi dell’XI olimpiade si sono trovati seduto al loro fianco, sulle tribune dello Olympistadion di Berlino, una specie di oggetto misterioso tanto quanto il tuo compagno delle medie. Un signore greco di una sessantina d’anni in abiti tradizionali ellenici (il camicione e gonnellino bianco - si chiama fustanella - con gilet e copricapo), il volto scuro segnato da profonde rughe.

Non che dovessero sapere molto altro di questa persona questi foschi ufficiali impomatati - i galoppini degli uffici li avranno informati, almeno, che quel tizio non era un intruso. Se una cosa traspare dalla callosità delle mani, dalla leggera incurvatura della figura, è che se c’è un dio che nella vita questa persona ha venerato è quello della fatica.

È Spyridon Louis, il primo campione olimpico della Maratona. Ho raccontato una parte di lui nel primo episodio di questa serie dedicata alle Olimpiadi (i link, come sempre, sono in fondo).

Pochi minuti prima di accomodarsi sulle tribune dello stadio, alla stregua di un vero e proprio pater patriae per la fiera nazione greca, Spyridon Louis era in pista in qualità di porta bandiera della delegazione olimpica del suo paese. Con lui a fare gli onori di casa in occasione dell’apertura dei Giochi Olimpici di Berlino 1936 c’è Adolf Hitler, che dalle mani scure di Louis riceve un ramo di ulivo greco: un segno di pace - deve proprio essere stato recepito come tale, se solo quattro anni dopo il fuhrer scatena contro la Grecia l’Italia fascista dell’amicone Mussolini.

Tutte le strade portano all’Olympistadion

Se c’è una cosa che sto scoprendo nelle mie settimane di ricerca sulle vicende degli uomini che hanno gareggiato ai Giochi Olimpici è la profondità delle trame che le vite particolari di questi atleti intessono con i fatti che accadono nel vasto Mondo che li circonda. La fila di questi eventi si chiama Storia: e noi, come aruspici che scavano nelle viscere, proviamo a capirci qualcosa.

La parola Storia ce l’ho in bocca un po’ troppo spesso dall’inizio di questo episodio, direte voi: beh, è inevitabile che di Storia si parli quando ci si confronta con l’Olimpiade ufficiale di Berlino 1936 - ufficiale perché dei giochi di protesta, una vera e propria anti-olimpiade si sarebbe dovuta tenere nella fervente anti-franchista Catalogna, a Barcellona, avversaria di Berlino per l’assegnazione (a far saltare tutto è lo scoppio della Guerra Civile Spagnola il 17 luglio 1936).

Ottenuti i voti necessari all’assegnazione dei giochi, gli ingranaggi della macchina nazista cominciano a lavorare per mettere davanti agli occhi del Mondo la quadrata magnificenza del Reich. Hitler paga, e paga quello che serve affinché tutto gridi: ricchezza, opulenza, sfarzo; efficienza. Speer e la manica di architetti di regime, guidati da solidi principi di progettazione, non deludono le aspettative. Almeno per quello che era il gusto della committenza. Ma al di là delle discussioni sui principi architettonici che guidano la costruzione delle venue e il riassetto della capitale, l’Olimpiade berlinese a guida nazionalsocialista continua a non convincere una parte di mondo (ehm ehm) libero. Il presidente americano Roosvelt, per dirne uno: che fino all’ultimo è in dubbio - to boycott or not to boycott?

Inge, Ondina, Jesse e il primo torneo di basket

Di materiale sportivo a Berlino ce n’è anche troppo.

Per dirne solo alcune: Inge Sørensen è una nuotatrice danese che ha vinto la medaglia d’oro sui 200 metri rana. A 12 anni. Caro Lamine Yamal, Inge a dodici anni vinceva l’oro olimpico e tu a dodici anni che facevi, eh? Come ci si sente ora? Per un po’ di sano patriottismo c’è la storia di Trebisonda detta “Ondina” Valla che negli 80 metri ostacoli (disciplina poi pensionata nel programma odierno) conquista la prima medaglia d’oro per l’atletica femminile. Le storie di Jesse Owens che racconta di aver ricevuto da Hitler in persona un saluto meno ingessato di quello riservatogli dal suo presidente Roosvelt, e dell’amico di Owens Luz Long, il tedesco biondissimo che viene caldamente invitato dai gerarchi nazisti a non ripetere gesti sconvenevoli come l’abbraccio a un atleta nero, le conosciamo più o meno tutti.

Mi gioco il mio bonus divagazione. La storia più grottesca, forse, è quella della finale del torneo di pallacanestro - alla prima apparizione olimpica. Finale USA-Canada: e fino a qui niente di strano, siamo a dieci anni dalla fondazione della NBA, ma il basket è pur sempre uno sport inventato da un canadese per un college americano. Le cose si fanno più strane quando scopriamo che il torneo si giocava all’aperto, ma il fondo del campo non era esattamente l’asfalto del Rucker Park: piuttosto, era una specie di polverosa arena dove la palla rimbalzava, sì, ma a patto che il terreno fosse asciutto. Ecco: il giorno della finale (ovviamente) diluvia. Il punteggio su cui si conclude il match è uno schiacciante 19 a 8 per gli Stati Uniti. Viene poi fuori che il basket è un’aggiunta al programma dell’ultimo minuto, e la meticolosa organizzazione tedesca non potè fare altro che compensare come poteva all’imprevisto, agganciando due cesti ad altrettanti pali sul primo spiazzo all’aperto a disposizione nei pressi dell’Olympistadion.

La maratona olimpica di Berlino 1936

La storia della Maratona Olimpica di Berlino 1936, per quanto sia scivolata indietro nel ranking delle vicende legate a una delle edizioni più controverse dell’intera esistenza dei giochi, è una delle storie più speciali.

Metto subito le mani avanti: dopo aver letto di ubriacature sul percorso, sonnellini, gente che si fa dare passaggi in carrozza, magheggi antisportivi, gente persa e ritrovata dopo cinquant’anni, finalmente troviamo il racconto di una gara estremamente banale. Il vincitore è più forte di tutti gli altri, senza possibilità di replica da parte di nessuno. Stop. Sohn Kee-Chung vince con due minuti di anticipo - con record Olimpico annesso. Non centra l’obiettivo del record mondiale, ma tanto è suo anche quello, lo ha conquistato l’anno prima a Tokyo, durante i trials per l’ingresso nella squadra atletica giapponese.

Durante queste gare di qualificazione nella capitale nipponica sono tutti a bocca aperta: questo Sohn Kee-Chung è fortissimo. Check rituale: fanciullezza trascorsa a correre? Ce l’abbiamo. Non salta fuori dall’isola, ma viene dalla terraferma. Corea, più precisamente quella che oggi è Corea del Nord: il villaggio è Sinuiju, sul fiume Yalu. Una rapida ricerca per immagini mostra che se esistesse una definizione visiva della locuzione posto dimenticato da dio, questo sarebbe il luogo perfetto. È, ad oggi, una delle regioni più remote dell’Asia, in una strana intersezione tra Cina e la penisola coreana - la mancanza di servizi, trasporti e reti di collegamento è un evidente catalizzatore per lo sviluppo nella capacità di corsa. Sohn Kee-Chung è benedetto da un talento naturale, che sboccia in alcune gare che a Seoul lo mettono sotto occhi di osservatori molto particolari.

Se alla domanda cosa ci fa un coreano a Tokyo possiamo tranquillamente rispondere con «è iscritto a una delle Università statali con il più alto riconoscimento per l’atletica leggera»,

per rispondere alla domanda «perché un coreano sta correndo i trials per la squadra olimpica giapponese?» serve effettivamente fare un salto indietro nel tempo

Se è vero che gli Stati sono solo righe tracciate con il compasso sulla griglia del mappamondo, mentre le Nazioni, le Nazioni sono quello che conta - cultura e sentimento -, allora possiamo dire con la certezza più assoluta che Sohn Kee-Chung non è giapponese. Giapponese non si sentirà mai. Ma il Giappone è nel suo destino, perché dal 1910 la penisola coreana è ufficialmente un annessione nipponica a un piano di aggressiva espansione nell’Asia. Lui, che è del 1912, ci si ritrova nel mezzo. Gli osservatori che da Seoul - all’epoca non vigevano divisioni tra le due Coree - lo invitano a Tokyo sono emissari giapponesi avidi di medaglie. Non possono che rimanere folgorati dal talento di questo concentrato di atletismo puro: tra il 1933 e Berlino 1936 vince nove delle dodici maratone a cui partecipa.

Il podio di Berlino

Sohn Kee-Chung è il podista più veloce al mondo e nel pomeriggio delle 9 agosto 1936 a Berlino non delude le aspettative.

La delegazione giapponese modifica il suo nome latinizzandolo, per renderlo più conforme: entra in gara come Sun Kitei, pettorale 382. La sua superiorità è tale che in vista dello stadio sprinta: si mette in tasca gli inseguitori con due minuti di anticipo - trionfa in 2.26.42.

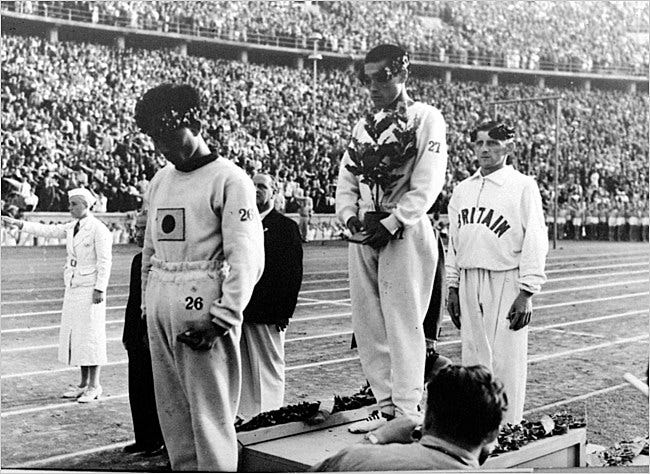

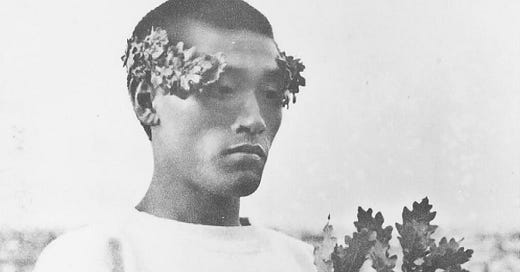

Dalle foto dell’arrivo non traspare nessun tipo di gioia. Le braccia non si alzano, nessun grido si leva dal fondo della sua gola. Poi mette la divisa del Giappone, con il cerchio rosso al centro del petto, e sale sul podio. Con lui ci sono un britannico, Ernest (detto Ernie) Harper, e un altro coreano che, ovviamente, condivide il suo destino: Nam Sung Yong.

Nel corso dell’intera cerimonia gli sguardi di Kee-Chung e di Sung Yong restano bassi.

Nessun cenno, nessun sorriso, niente di niente, né durante l’incoronazione con l’ulivo, né durante la consegna della pianta d’alloro, né durante l’assegnazione della medaglia. Due uomini, impassibili, a capo chino, come se invece che avere appena trionfato alle Olimpiadi si fossero presi il rimprovero di una maestra troppo severa davanti a un’intera classe.

Trionfare nel nome dell’invasore, dare lustro a quella bandiera è, di fatto, un'umiliazione. Il volto marmoreo di Sohn Kee-Chung incapsula una bellezza composta, dignitosa: lo sguardo è caricato di una forza emotiva inquieta, sembra il personaggio di un film drammatico nella scena finale, dopo essere stato triturato dalla trama degli eventi.

La statua di un martire che non si piega, che con il silenzio dimostra sul podio di una delle Olimpiadi più ideologiche di sempre la propria distanza da tutto quello che la bandiera del Giappone rappresentava. Sohn Kee-Chung e Nam Sung Yong sono precursori degli sguardi bassi e dei pugni alzati di Tommie Smith e John Carlos a Messico 1968 (qui).

Il silenzio di Sohn Kee-Chung è limitato al podio: in qualsiasi intervista successiva alla sua vittoria alzerà la voce rimarcando sempre il suo essere coreano, e ribadendo l’illegittimità dell’occupazione giapponese. Il Dong-a Ilbo, un giornale di Seoul, recepisce il messaggio della medaglia d’oro, e celebra la vittoria del figlio di Corea con una copertina che provocherà non pochi danni ad alcuni membri della redazione: dalla foto di Sohn Kee-Chung a capo chino sul podio viene eliminata la bandiera giapponese cucita sulla tuta. È un oltraggio che fa scoppiare l’ira del Giappone, che vieterà per un paio di mesi la pubblicazione del giornale.

Il premio di Spyridon

Nel frattempo, Sohn Kee-Chung termina la propria carriera sportiva. È una scelta in parte politica dettata dal Giappone, dovuta dal timore che sull’onda dell’entusiasmo per le vittorie del podista potessero scatenarsi insurrezioni. Torna prima a Tokyo, dove si laurea, e poi a Seoul. All’alba della Seconda Guerra Mondiale, il suo Paese sta per vivere il ventennio più turbolento della propria Storia. La fine della guerra e la sconfitta del Giappone - colpito dal supplizio terribile dell’atomica - liberano la Corea dalla dominazione nipponica, ma la condannano a una divisione che ne segnerà il destino: all’Unione Sovietica il nord, agli Stati Uniti il sud.

Se non altro, la Corea ora ha una squadra nazionale propria, di cui Sohn Kee-Chung diventa team manager: al ritorno dei giochi olimpici dopo la pausa bellica, il campione olimpico di Berlino è portabandiera a Londra 1948, e seguirà la squadra anche all’olimpiade di Helsinki 1952, nel pieno della Guerra delle Due Coree - lo scontrò che produrrà la divisione che abbiamo tutt’oggi.

La Storia, poi, la conosciamo: il sud più progressista nel 1988 viene insignito dell’onore di ospitare le Olimpiadi - sarà la Seoul ‘88 del trionfo di Gelindo Bordin, in cui Sohn Kee-Chung avrà il ruolo di teodoforo all’interno dello Stadio Olimpico.

Questa è la chiusura di un cerchio, ma manca un pezzo.

Perché un aneddoto che non abbiamo raccontato è che Spyridon Louis e la delegazione greca, per fare le cose in grande e per ricordare a tutti quanti che nonostante la magnificenza tedesca la maratona restava e sarebbe restata per sempre la gara dei greci, pensano bene di portare a Berlino un gadget dal loro paese: un elmo corinzio dell’ottavo secolo avanti Cristo. Il piano è quello di consegnare questo manufatto al vincitore della Maratona olimpica.

Sohn Kee-Chung di questo elmo non ne sapeva niente; a ben pensarci, meglio così: il Giappone avrebbe sicuramente architettato una vendetta per la sua cattiva condotta togliendoglielo dalle mani. Chi però sapeva qualcosa di questo piano era il Comitato Olimpico: che si oppose energicamente alla consegna di tale premio a un atleta, adducendo il fatto che il valore sarebbe stato equiparabile a quello di un compenso professionistico, in un’epoca in cui i giochi - lo ricordiamo - erano ancora un fatto amatoriale. L’elmo, quindi, resta a Berlino - qui in foto. .

E nessuno se ne cura più: fino al 1986. Quando i greci cominciano a fare la conta del ben di dio del loro passato che dal loro paese è stato più o meno legittimamente preso in prestito (o trafugato) e ora fa le fortune di qualche museo all’estero, si ricordano della loro spedizione tedesca di cinquant’anni prima, di quel preziosissimo elmo corinzio dell’Ottavo secolo avanti Cristo, e del patto attorno a esso. La richiesta della Grecia al Museo di Berlino è semplice: riconsegnare l’elmetto a Sohn Kee-Chung. Il museo cede, e dopo cinquant’anni l’elmo viene riconsegnato al legittimo proprietario.

Sohn Kee-Chung a sua volta dona l’elmo. Lo dona a qualcuno cui era sempre stato fedele, e da cui sempre aveva ricevuto fedeltà, non dimenticandolo mai: il suo Paese, la Corea. Ancora oggi, l’elmo corinzio di Sohn Kee-Chung è conservato al Museo Nazionale di Corea di Seoul, in qualità di tesoro nazionale e di unico reperto occidentale ad oggi presente.

Sohn Kee-Chung muore nel 2002. Sull’albo d’oro olimpico la sua medaglia è ancora assegnata al Giappone.

Episodi precedenti della serie

Atene 1896 🇬🇷

Londra 1908 🏴

Fonti e letture

Le fonti per questa puntata sono il solito The Olympic Marathon, di David Martin e Roger Gynn («Human Kinetic», 2000); Kee-Chung ha scritto un’autobiografia: My Motherland, My Marathon.

🏃🏻♂️ Ti è piaciuta A cosa penso quando corro? Come puoi sostenere il progetto

Se non lo hai ancora fatto, iscriviti alla Newsletter: ogni iscrizione è importante, mi motiva a credere in questo progetto.

Condividi A cosa penso quando corro? con amici, parenti, contatti, su Instagram, Twitter, Facebook, in un balletto su TikTok. Vedi tu!

Il Podcast Storie di Corsa: lo ascolti qui

Anche un like o un commento alla puntata sono utili!

Il mio profilo Instagram: @ban.zo_

Il profilo Instagram della newsletter: @acosapensoquandocorro

Il mio profilo Strava: Lorenzo Bandini

Se questa puntata ti è piaciuta e ti va di sostenere questo progetto, sostieni A cosa penso quando corro? letteralmente al prezzo di un caffè al bar.

![Sohn Kee-chung, la gran leyenda del deporte coreano [Eurowon] Sohn Kee-chung, la gran leyenda del deporte coreano [Eurowon]](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!gvzr!,w_1456,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F9c0a4a40-4caf-495d-8034-952d207e9c0a_455x630.jpeg)